22

Erwerbung im Rahmen der Sammlung Deutscher Drucke

Ballspenden – Darf ich bitten?

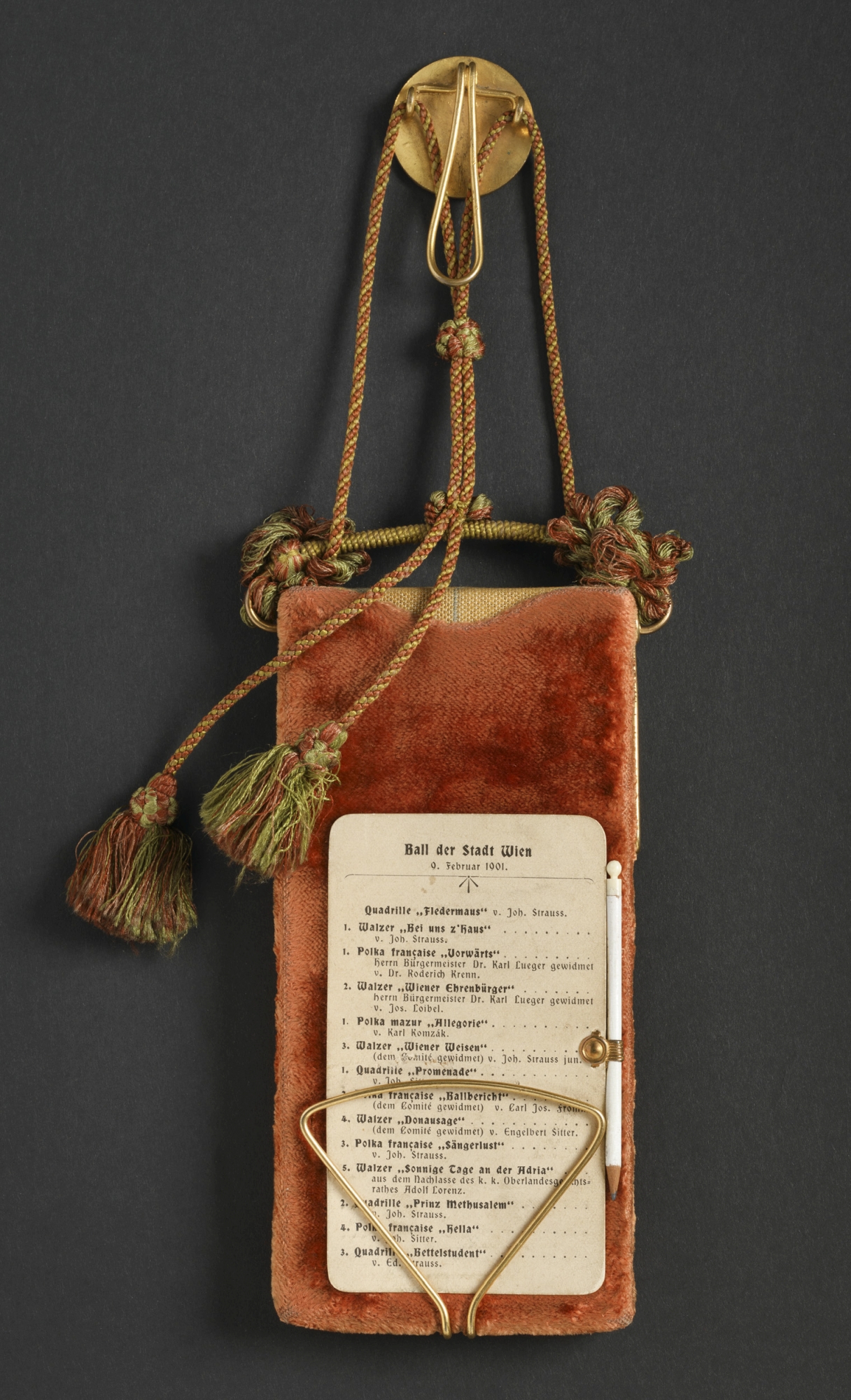

Diese aufwändig gestaltete Ballspende zum Ball der Stadt Wien aus dem Jahr 1901 besteht aus einem mit Samt überzogenen Futteral mit farbig emaillierter Metallmontierung, in dem sich ein Buch mit Abbildungen zur Zweiten Hochquellenwasserleitung befindet. Der Entwurf des Einbands stammt von Koloman Moser. Um die Ballspende bei sich tragen zu können, gibt es einen Tragebügel mit einem Anstecker, der das Wiener Stadtwappen zeigt. Die Tanzkarte mit Bleistift wird auf der Rückseite des Futterals eingesteckt. Ballspende zum Ball der Stadt Wien 1901. Mit Album Im Gebiete der II. Kaiser Franz-Josefs-Hochquellen-Leitung, Hülle entworfen von Professor K. Moser, Text von Leopold Hörmann, zusammengestellt von Martin Gerlach, Wien 1901. SBB-PK / Hagen Immel.

Eine Ballspende wurde Damen, die an einem Tanzball teilnahmen, als Erinnerungsgeschenk des Veranstalters überreicht. Der ursprüngliche Zweck der Ballspende war, die Tanzkarte der unverheirateten Dame für den Abend aufzubewahren. Ballspenden stellten zum Teil eigene kleine Kunstwerke dar, wiesen einen inhaltlichen Bezug zum Veranstalter auf und waren insbesondere in der Ballkultur Wiens beliebt.

Die Tradition der Ballspenden erreichte ihren Höhepunkt Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts und verblasste leider mit den Entbehrungen des Ersten Weltkriegs. Dabei wurde die Art und Gestaltung der Ballspenden vom Veranstalter des Tanzballs bestimmt und war auch abhängig von seinen finanziellen Ressourcen. Es reichte von teils inhaltlich neutraler Massenproduktion bis hin zu eigens angefertigten und beauftragten Objekten. Letztere sorgten dafür, dass sich dafür sogar ein spezialisierter Industriezweig im Bereich der Galanteriewaren entwickelte.

Die Ballspende konnte selbst eine Druckschrift sein oder kreativere, häufig künstlerisch vom Jugendstil beeinflusste Formen in Kombination mit einem Text einnehmen. In den letzten Jahren gelang es der Staatsbibliothek zu Berlin, eine Reihe der begehrten Kostbarkeiten aus dem Erscheinungszeitraum von 1871 bis 1912 zu erwerben.

Ein Mittelpunkt der Ballkultur war die Stadt Wien mit diversen Ballveranstaltungen, die im 19. Jahrhundert nicht mehr nur dem Adel vorbehalten waren. Der Ball der Stadt Wien war als Bürgerball eines der größten gesellschaftlichen Ereignisse und fand seit 1890 im großen Festsaal des Rathauses statt. Die ausgegebenen Ballspenden wiesen häufig einen Bezug zur Geschichte Wiens auf, zum Beispiel mit Abbildungen von der Eröffnung der zweiten Hochquellenwasserleitung, die nun Trinkwasser aus der Steiermark nach Wien brachte. Aber auch Vereine, Berufsvereinigungen (z.B. Kaufmannschaft, Eisenbahner, bildende Künstler, Gewerbetreibende) oder militärische Einrichtungen hielten Bälle ab, deren Spezifik sich nicht selten in der Gestaltung der Ballspenden niederschlug.

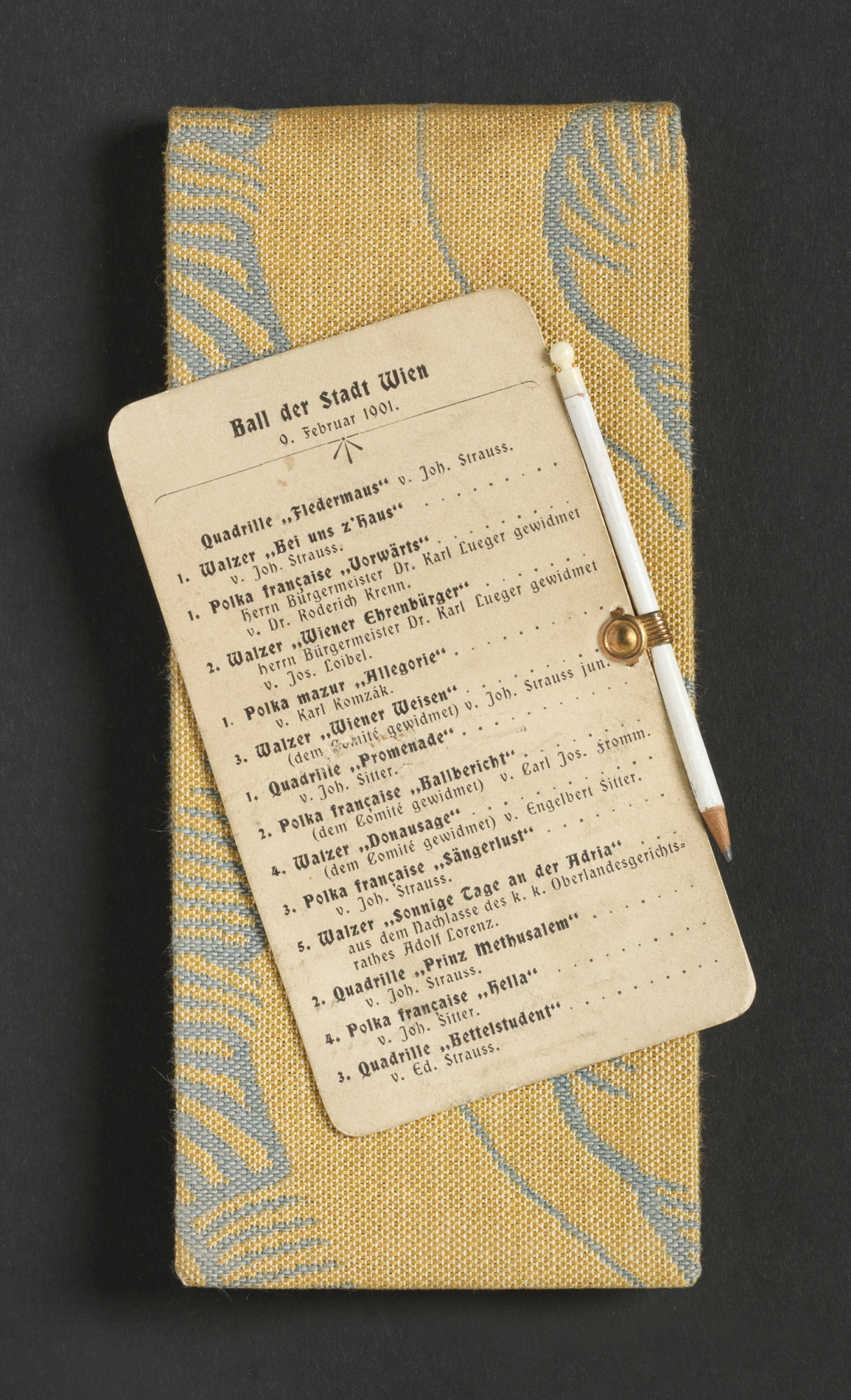

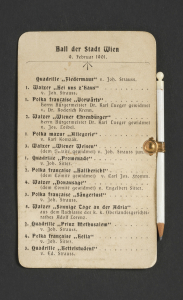

Die Tanzkarte

Ein wichtiger Bestandteil der Ballspende war lange Zeit die Tanzkarte, auf der die Tänze des Abends vorgedruckt waren. Die Herren baten die Dame ihrer Wahl um die Reservierung eines Tanzes, was von der Dame auf der Tanzkarte vorgemerkt wurde. Die Tanzkarte wurde daher den Abend über bei sich getragen, sodass die Ballspenden häufig eine Möglichkeit vorsahen, um am Kleid der Dame befestigt zu werden.

Ein wichtiger Bestandteil der Ballspende war lange Zeit die Tanzkarte, auf der die Tänze des Abends vorgedruckt waren. Die Herren baten die Dame ihrer Wahl um die Reservierung eines Tanzes, was von der Dame auf der Tanzkarte vorgemerkt wurde. Die Tanzkarte wurde daher den Abend über bei sich getragen, sodass die Ballspenden häufig eine Möglichkeit vorsahen, um am Kleid der Dame befestigt zu werden.

Diese Ballspende anlässlich des Balls der Stadt Wien im Jahr 1912 mit Schminkspiegel und der hinter einer Bügelklammer eingesteckten Tanzkarte kann über die Kordeln mit Quasten und Tragehaken am Ballabend bei sich getragen werden. Ballspende zum Ball der Stadt Wien 1912, hergestellt von Wilhelm Melzer Wien VII., Wien 1912. SBB-PK / Hagen Immel

Erwerbungsprogramm

Sammlung Deutscher Drucke

In der Arbeitsgemeinschaft Sammlung Deutscher Drucke kooperieren sechs deutsche Bibliotheken mit dem Ziel, eine nahezu vollständige Sammlung der gedruckten Werke des deutschen Sprach- und Kulturraums aufzubauen. Die beteiligten Bibliotheken sind für einzelne Zeitsegmente verantwortlich, sodass institutionenübergreifend eine Nationalbibliothek entsteht.

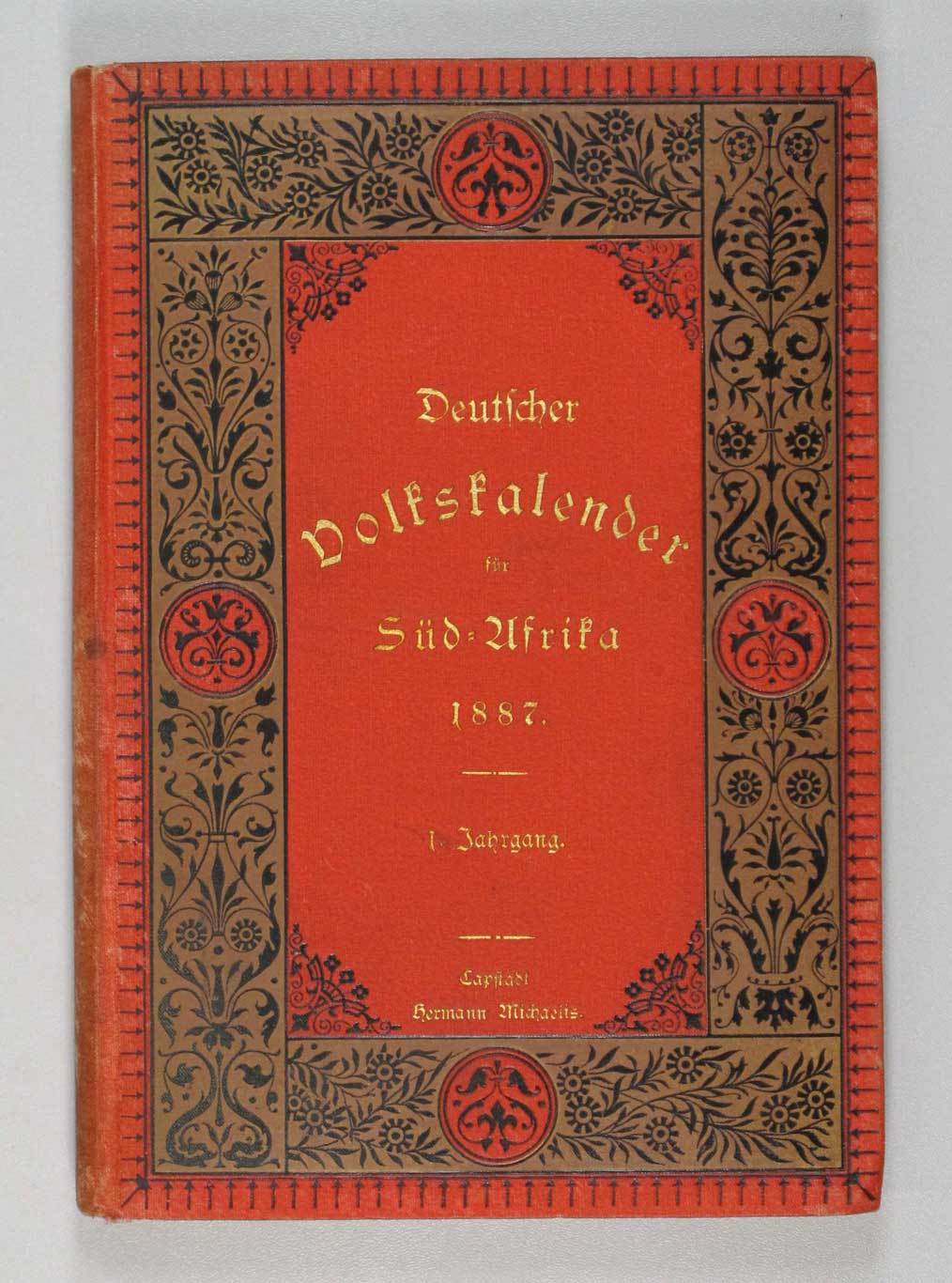

Die Staatsbibliothek zu Berlin betreut mit den Erscheinungsjahren 1871 bis 1912 (Noten 1801 bis 1945, Zeitungen und Landkarten 1801 bis 1912) eine Zeit intensiver Buchproduktion. Gesammelt wird unabhängig vom Erscheinungsort alles in deutscher Sprache und zudem alles, was im damaligen Deutschen Reich gedruckt wurde.

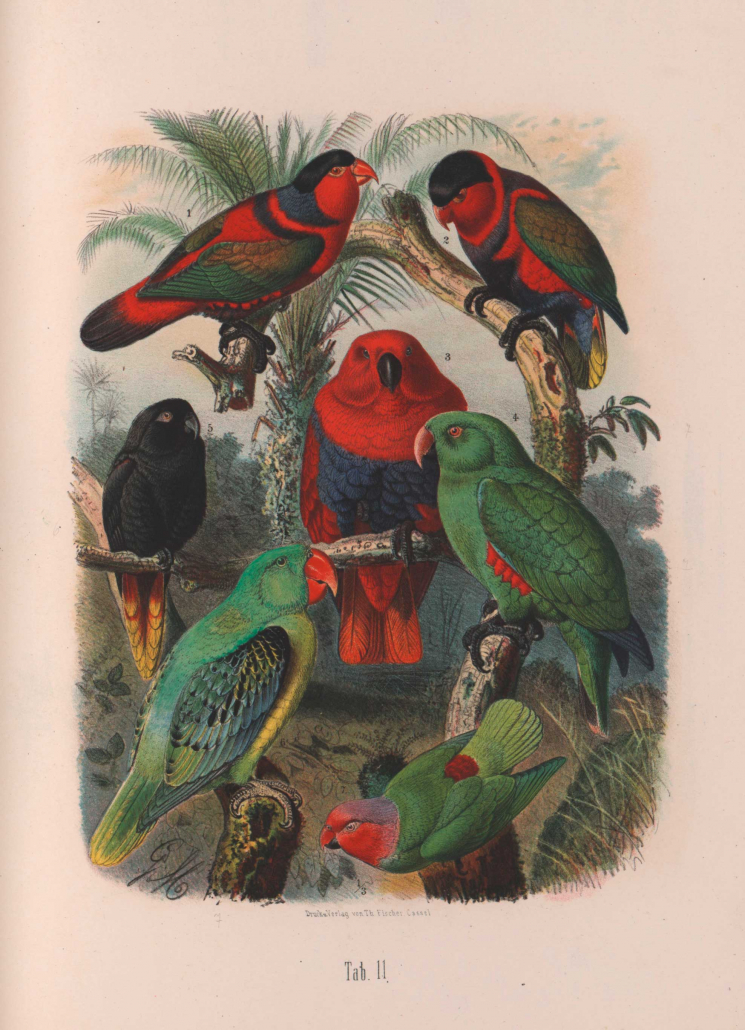

Typisch für die Erwerbungen der Staatsbibliothek zu Berlin aus dem Zeitsegment 1871 bis 1912 sind zum Beispiel Erstausgaben naturwissenschaftlich-technischer Werke und zahlreiches Kleinschrifttum wie Firmenschriften, die nur in kleiner Auflage erschienen. Neben belletristischen Werken werden auch Massenprodukte aus dieser Zeit erworben, darunter sogenannte Trivialliteratur. Nicht zuletzt liegt der Fokus auf künstlerischen Drucken, die von den buch- und schriftkünstlerischen Entwicklungen der Epoche zeugen: unter anderem Bücher mit besonderen Einbänden oder Handpressendrucke.

Vogelbilder aus fernen Zonen des Forschungsreisenden Anton Reichenow, 1883. SBB-PK / Fotostelle. CC BY-NC-SA 4.0

Deutscher Volkskalender für Südafrika, hrsg. von G.W. Wagener, 1887-1889. SBB-PK / Fotostelle. CC BY-NC-SA 4.0

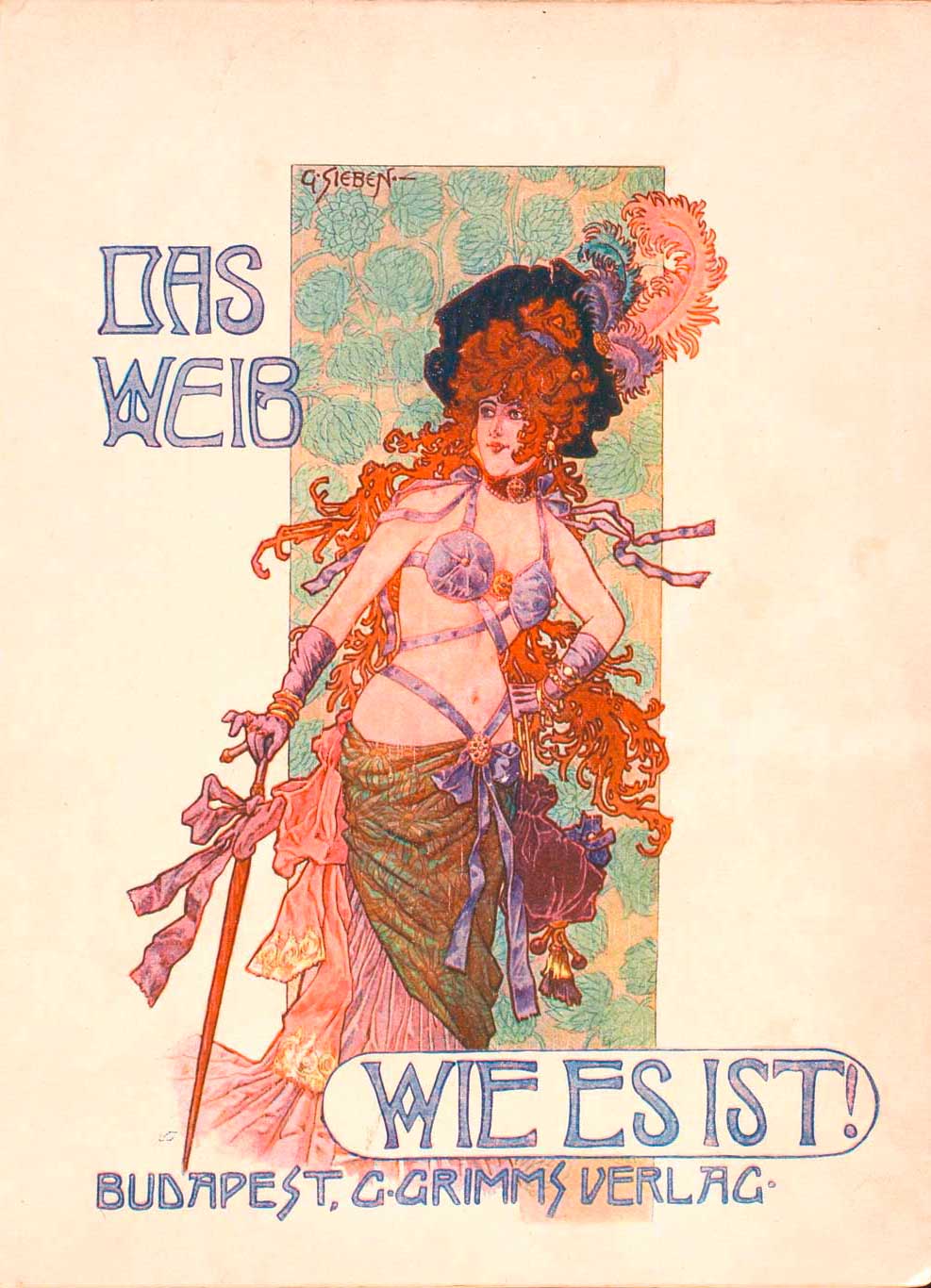

Adolph Kohut: Das Weib wie es ist, 1903. SBB-PK / Fotostelle. CC BY-NC-SA 4.0

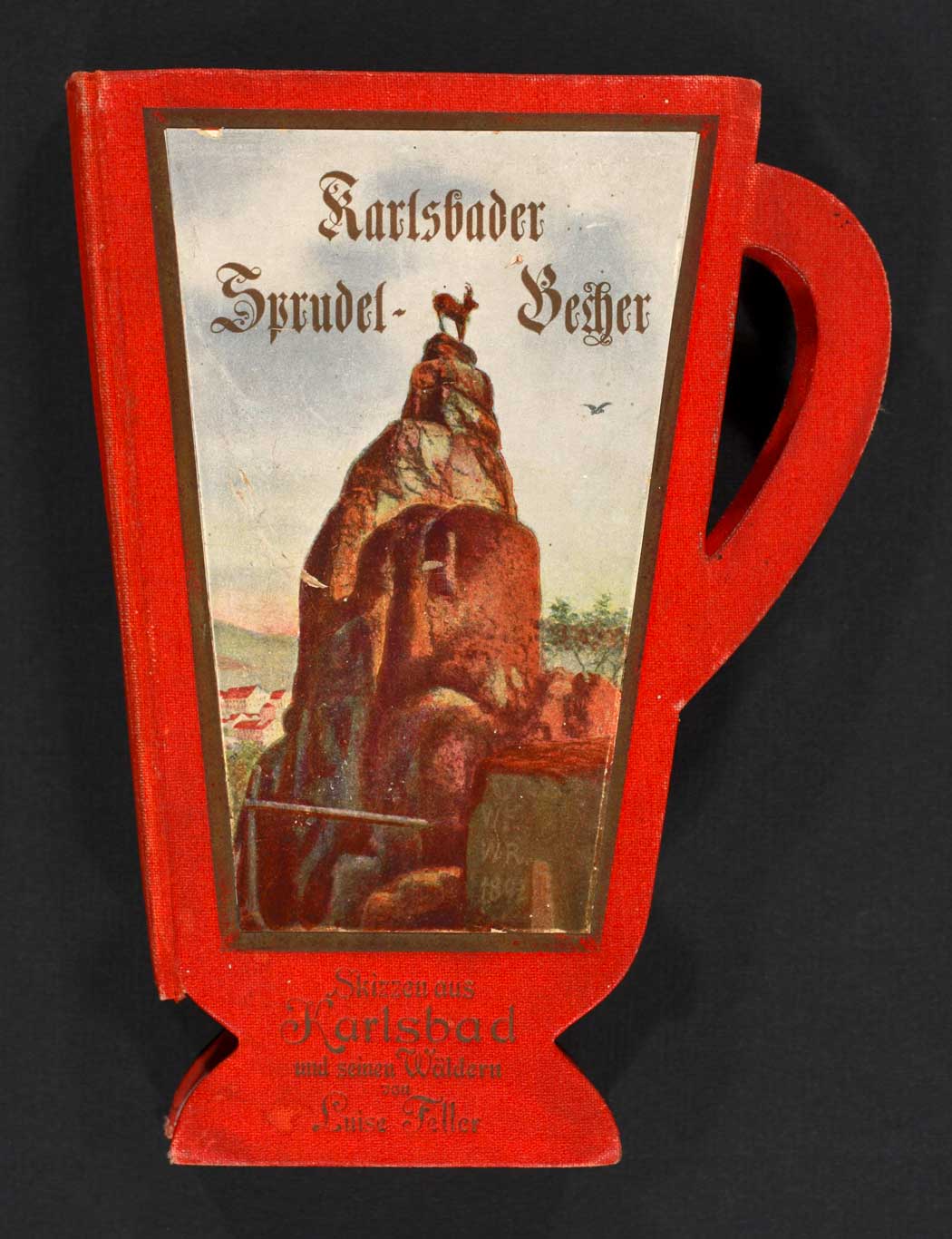

Karlsbader Sprudelbecher von Luise Feller, ca. 1905. SBB-PK / Fotostelle. CC BY-NC-SA 4.0